Die Gestaltung von Gebäuden in Neo-Stil-Bauweise in der Hälfte des 19. Jhd. und zu Beginn des 20. Jhd., sowie das Aufkommen der neuen technischen Möglichkeiten veranlasste einige Architekten sich auf die Suche nach einem neuen Stil, der Ausdruck ihrer Zeit sein könnte.

Um 1750 beschäftigte sich angeblich Carlo Lodoli ein Italienischer Mönch und Architekt zum ersten Mal mit Organischer Architektur. Er fertigte Möbel, die sich durch konkave Formung der äußeren Form des menschlichen Körpers anpassten. (überliefert vom Lodoli-Schüler Andrea Memmo in Elementi d´Architettura Lodoliana um 1786).

Im 18. Jhd. wird der Organbegriff häufiger definiert. Philosophen, sowohl auch Naturgelehrte befassen sich mit ihm, auch Kant beschäftigte sich mit den Organismen, und Goethes Naturbetrachtungen der Pflanzenwelt als Formgebung gaben Anreize zur Nachbildung.

Der Architekt Louis H. Sullivan, der Form follows function FFF (Form folgt Funktion) prägte, formulierte: „Es ist das Gesetz aller organischen und anorganischen, aller physischen und metaphysischen, aller menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller echten Manifestationen des Kopfes, des Herzens und der Seele, dass das Leben in seinem Ausdruck erkennbar ist, dass die Form immer der Funktion folgt“

Der Architekt Antoni Gaudi nannte als Vorbild: Ein aufrechter Baum; er trägt seine Äste und diese die Zweige und diese die Blätter. Und jeder einzelne Teil wächst harmonisch, großartig, seit der Künstler Gott ihn geschaffen hat.“

Den Pioniere wie Antoni Gaudí, Rudolf Steiner und Frank Lloyd Wright orientierten sich, jeder auf seine Weise, an Gesetzmäßigkeiten der lebendigen Natur. Es ging ihnen dabei nicht nur um die Nachahmung von Formen der Natur, sondern vielmehr um die Suche nach einer Gestaltung, die dem Menschen als lebendiges, sich entwickelndes Wesen gerecht werden kann.

Antoni Gaudi

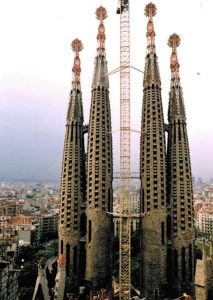

Bei der Planung und Bau zur Sagrada Família in Barcelona führte Antoni Gaudi (1852-1926), ein Vertreter des spanischen Modernismus, neoromanische, neogotische, und organische Formen zusammen.

Baubeginn der Kathedrale war 1882, aber Gaudi, mit ausgeprägtem katalanischen Selbstbewusstsein, verzögerte auch durch seinen sich stets ändernden Gestalltungswillen die Fertigstellung.

12 Glockentürme sah das Gesamtmodel vor, je vier an den drei Hauptfassaden. Gaudi begann sie rechteckig bauen zu lassen. Es zeigte sich jedoch, dass die säulenartigen Türme oberhalb der Portale zu spitz herausragen würden. Das missfiel Gaudi und er beschloss sie rund ausführen zulassen. Um ein Hinweis zum Christentum zu geben sah sein Plan vor, einen Turm für jeden der vier Evangelisten zu bauen.

Die Öffnungen an den Türmen sind an die Steigung der Treppen gebunden, der äußere Eindruck lässt an die Schuppen eines Fisches denken.

Man hofft, die ausschließlich über Spenden, Stiftungen und Eintrittsgeldern finanzierte römisch-katholische Basilika im Jahre 2026, zum 100. Todesjahres Antoni Gaudis, fertig zu stellen.

Die Aufnahmen entstanden 1999 auf einer Exkursion der Gesellschaft für Treppenforschung in Barcelona

In der Sagrada Família lies Gaudi Stützen errichten, die an die Verästelungen eines Baumes erinnern.

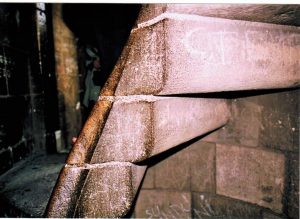

In den Türmen winden sich die Wendeltreppen bis in die Spitzen. Öffnungen in den Türmen sorgen für die Belichtung der Schwindelerregenden Aufgänge. Meine Ehefrau die mich 1999 beim Besteigen dieser Treppe begleitete, leidet seit dem unter Höhenangst.

Der Wulst auf der Stufenoberseite dient als Handlauf. Das Treppensteigen erfordert körperliche Fitness und dunkle Verfärbungen auf dem Handlauf könnten von schwitzenden Händen oder Angstschweiß herrühren.

Die Bauart des Eingangsportals an der Geburtsfassade zur Sagrada Família erinnert an das Innere einer Grotte. Durch die Entdeckung eines rumänischen Forschers in einem Tropfsteinhöhlensystem auf Mallorca (Coves del Drac) wurde auch Gaudi, der sich zwischen 1904-1914 auf der Insel aufhielt, auf die Grotte aufmerksam. Man könnte annehmen, Gaudi habe sich beim Entwurf des Portals vom Inneren der Grotte inspirieren lassen.

Die Geburtsfassade

Park Güell

Im Jahre 1900-1914 beauftragte der kultivierte Industrielle Eusebi Güell i Bacigalupi Gaudi mit der Planung und Bau einer Gartenanlage mit Villen nach englischen Vorbild.

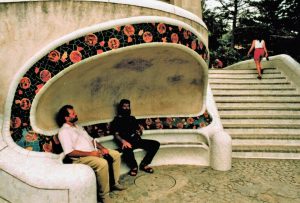

Bei Sitzmöbel und auch Parkbänken nahm Gaudi stehts die menschlichen Körperformen auf.

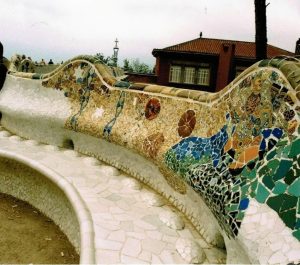

Aus zerbrochenen bunten Kacheln und Glasstücken setzte Gaudi faszinierende Mosaike zusammen. Im Volksmund hieß es, er hätte öfters die Baukosten überzogen und so auf diese Weise sparen können.

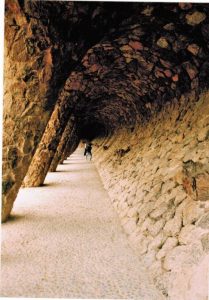

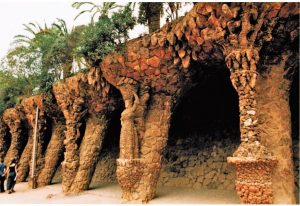

In der Gestaltung der Wege folgte Gaudi den Vorgaben der Natur. Statt den Hügel einzuebnen schuf er zahlreiche, von schrägen Stützmauern und Stützpfeilern gebildete Höhlenwege.

Literatur:

Antoni Gaudi, Rainer Zerbst Taschen Verlag, Köln 1987

Wikipedia

Verfasser: Wolfgang Diehl 2016

Rudolf Steiner (1861-1925) ein österreichischer Publizist und Esoteriker begründete die Anthroposophie, eine spirituelle Weltanschauung, die u.a. zu der neuen mystischen Konzeption der Einheit von Mensch und Welt gezählt wird. Auf Grundlage dieser Lehre gab Steiner Anregungen für verschiedene Lebensbereiche, etwa Pädagogik (Waldorfpädagogik), anthroposophische Architektur- und Medizin, Religion (Christengemeinschaft), sowie biologisch-dynamische Landwirtschaft.

Nach Veröffentlichung zahlreicher Publikationen und der Verbreitung seiner weltanschaulichen Theorien war er auf der Suche nach einem eigenem Haus in München – Schwabing. Das geplante Bauprojekt stieß jedoch bei der städtischen Behörde, der benachbarten Kirche und den Anwohnern auf erheblichen Widerstand.

1912 traf Steiner Emil Grosheintz aus Dornach, ein Befürworter Steiners Thesen und wohlhabendes Mietglied der frühen anthroposophischen Bewegung. Grosheintz stellte sein Grundstück in Dornach bei Basel für den Bau eines Goetheanums zur Verfügung. Unter Steiners künstlerischer Leitung und nach den Münchner Bauplänen wurde von 1913 – 1922 das Goetheanum errichtet. Das Gebäude mit seiner Doppelkuppel soll als Zentrum der Anthroposophischen Gesellschaft und Sitz der geplanten Freien Hochschule für Geisteswissenschaft dienen.

Die feierliche Grundsteinlegung am 20. September 1913 löste unter den damals rund 2100 Einwohnern der Gemeinde zum einen Neugierde und zum anderen Befürchtungen aus, besonders bei Pfarrer Max Kully von der Nachbargemeinde. Er sah Steiners Lehren als einen „ernsten Irrtum“ an. Das Gebäude wurde in Holzbauweise ausgeführt. Die große Kuppel hat eine Höhe von über 27 m. Man übernahm die zu dieser Zeit üblichen Formen des Jugendstil unter Berücksichtigung der organisch – plastischen Bauweise. Steiner hatte sich ausgiebig mit Goethes Idee der Mannigfaltigkeit der Urpflanzen beschäftigt.

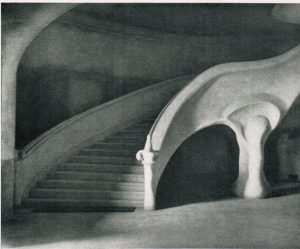

Die Nachbildung einer Ohrmuschel versuchte Steiner beim Bau der Treppe zu verwirklichen. Die Stützen der Treppe und der Antrittspfosten mit Hammer und Amboss ist Übergang zum Handlauf

In der Silvesternacht 1922/23 brannte der Holzbau nieder, möglicherweise durch Brandstiftung. Kurz darauf entwarf Steiner das zweite Goetheanum, mit dem damals neuartigen Werkstoff Beton. 1928 war der Rohbau fertig gestellt.

(Zwei Jahre und drei Monate nach dem Brand verstarb Rudolf Steiner am 25. März 1925 im Alter von 64 Jahren.)

Ein weitgehendsten Verzichtet auf rechte Winkel war Steiners Grundidee an beiden Gebäuden.

Mit dem neuen Goetheanum, dass aus Stahlbeton gefertigt wurde, änderte sich die Formensprache in einen expressionistischen Baustil, bei dem kantige und auch gerundete Formen zur Anwendung kamen. Wobei an dem Vorgängerbau impressionistische Formen verwendet wurden, das heißt geschwungenen Formen wie sie im Jugendstil zum Einsatz kamen.

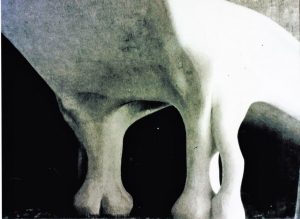

Der Haupteingang von Goetheanum II. Die Dachfläche ist einer Schädeldecke nachempfunden.

Durch das monolitisch-organische Bauwerk mit Skulpturalformen sollte nach Steiners Vorstellung „das Wesen organischen Gestaltens“ zum Ausdruck bringen. Dieser Stil sollte u.a. unter dem Stichwort „Organische Architektur“ eine weit verzweigte Wirkung auf die moderne Architektur ausüben.

Südfassade.- Dachstuhl mit Aufhängung der Decke des Großen Saals, mittig die Leuchteinheit. Zu der Zeit, als das Bauwerk errichtet wurde, hatte man mit dem Baustoff Beton noch wenig Erfahrung, deshalb sind die Binder den Holzbauwerken nachempfunden worden mit Ober-und Untergurten und Diagonalstreben.

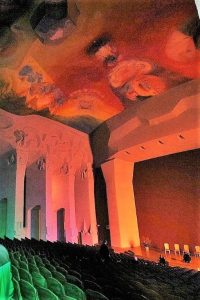

Der knapp 1000 Sitzplätze fassende Große Saal besteht in seiner Grundfläche aus einem sich zur quadratischen Bühne hin öffnenden Trapez. Die auseinander laufenden Wände vermitteln selbst den Zuschauern auf den hinteren Rängen durch die perspektivische Wirkung den Eindruck, der Bühne sehr nahe zu sein. Die Form von ineinander verlaufendem Quadrat und Trapez ist eine Metamorphose der Doppelkuppel des ersten Goetheanum. Für die Gestaltung des Grossen Saals konstruierte man an jeder Seite sieben Pfeiler, wobei der erste und der siebte mit den Ecken des Saals verschmelzen, was ebenfalls als bauliche Metamorphose zum ersten Goetheanum gedacht war.

Der Große Saal

Das Haupttreppenhaus

Das Südtreppenhaus

Heizhaus

Das 1915 als erstes errichtete Betonbauwerk dient als Heizhaus. Rechts der Eingang zum Heizhaus

Dem zweigeschossigen Unterbau mit Fenstern in jeder Etage setzt sich ein skulptural geformter Oberbau auf, der durch seine Formgebung an eine Sphinx erinnert. Der Schornstein ist hinter einem verästelten, baumartigen Gebilde kaschiert.

Glashaus / Glasatelier

Das 1914 erbaute Glashaus oder Glasatelier besteht aus zwei getrennten zylinderförmigen Baukörpern mit separaten Kuppeldächern. Zwischen den Zylindern befindet sich auf dem Dach des Mittelbaus ein Balkon, der von beiden mit Schindeln bedeckten Kuppeln aus begehbar ist. Das Glashaus wurde zur Bearbeitung der im Goetheanum eingebauten Fenster eingerichtet.

Rudolf-Steiner-Halde

Die architektonische Besonderheit des Gebäudes, das vor dem Umbau „Haus Brodbeck“ hieß und als Sommerresidenz 1905 erstellt worden war, ist ein von Rudolf Steiner entworfener und 1923 kurz vor dem zweiten Goetheanum erstellter nördlicher Anbau. Er diente, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung des Sichtbetons, als Versuchsbau für das bevorstehende Neubauprojekt.

Carl Kemperhaus

Hauseingang

Aussichtsplattform, der Baum und 7 Stufen

Die organische Form des Goetheanums setzt sich in der Landschaftsgestaltung des Hügels mit Aussenmöblierungen wie Sitzbänken, Gartentoren oder Laternen sowie Marksteinen fort. Dazu gehört auch eine, über sieben ringförmig angeordnete Stufen erreichbare Aussichtsplattform. Diese liegt auf der Höhe des sogenannten Drachenschwanzes.

Literatur:

Das Goetheanum als Gesamtkunstwerk, Walter Roggenkamp, Bühl 1986

Die Geschichte der deutschen Treppen, Friedrich Mielke, Berlin München 1966

Goetheanum – Wikipedia

Bilder: Dietmar Aufleiter – Wolfgang Diehl

Verfasser: Wolfgang Diehl 2016